pagina indice notizie

Non poteva mancare qualche breve nota relativa alla sua "gemella", la nave Cristoforo Colombo. Come detto nelle pagine precedenti, tale nave venne ceduta alla Russia nel 1949 e poi demolita nel 1963. Però, essendo molto simile al Vespucci (infatti non era una vera e propria gemella), mi preme riportare quel poco che si sa di tale veliero e ... sono proprio dei frammenti di notizie.

Nell'anno 1946 il Comandante fu il C.F. Giovanni Adalberto e la crociera aveva come destinazioni Taranto - Catania - Cagliari. La navigazione tra Taranto e Catania si svolse dal 30 ottobre al 4 novembre, fu tranquilla e senza particolari eventi. Il 10 novembre il veliero salpò per Cagliari, ma questa volta il Colombo venne investito da una grossa tempesta durata tre giorni, tra il 15 e il 18. La tempesta fu veramente forte, tanto che il Capo di Stato Maggiore fece una lettera di "Elogio" per come erano riusciti a sostenerla e superarla.

Ma non fu la tempesta più forte che il Colombo dovette affrontare. Nel 1947, durante la navigazione da Napoli a Genova, avvenuta dal 20 al 29 gennaio, la nave incappa in una più tremenda. Talmente forte da causare ingenti danni alle attrezzature e portare addirittura la nave fuori dalla sua rotta. Si lacerò il fiocco che si aprì in due. Riuscirono a trovare un buon ridosso nel golfo di Juan e poi a dar fondo in acque tranquille presso il faro di La Garoupe.

Una delle differenze tra i due velieri (Vespucci e Colombo) è negli alberi, che il Colombo aveva più bassi. Un aneddoto al riguardo è quello che è successo, ai tempi in cui le due navi solcavano i mari assieme (... vi immaginate che spettacolo deve essere stato?), arrivate al Canale di Corinto: il Vespucci tocca con l'albero sotto il ponte, mentre il Colombo passa tranquillamente.

Una seconda differenza è che sul Colombo non era previsto che ci fosse la plancia in coperta, mentre sul Vespucci c'è la plancia a poppa, dove monta di guardia l'ufficiale e dove c'è il timone a quattro ruote.

Un'altra differenza riguarda i progetti. Il Colombo fu costruito con due motori elettrici e due eliche coassiali controrotanti per migliorare la manovrabilità.

Il primo nome del Cristoforo Colombo fu "Patria" e venne cambiato ancora quando era in costruzione.

Quando fu ceduto ai Russi gli fu dato il nome "Dunaj".

Fu demolito nel cantiere di Glavvtorcement delle isole Turukhannye a Leningrado.

Esisteva precedentemente a questa un'altra nave Amerigo Vespucci. Portava lo stesso nome ed era adibita a nave scuola (dal 1893) anche quella. Si trattava di un incrociatore a motore e a vela. Fu impostato il 9 dicembre 1879 nel Regio Arsenale di Venezia e fu varato il 31 luglio 1882.

Lo scafo era in acciaio, con un dislocamento di 2.700 tonnellate (quello dell'attuale è di 4.100 tonnellate), ed un apparato motore da 3.300 cavalli (costruito dalla ditta Ansaldo di Sampierdarena). Aveva tre alberi con bompresso e vele quadre e di taglio.

Fu impiegata inizialmente soprattutto all'estero, come nave ammiraglia. Nel 1893 venne adibita esclusivamente a nave scuola ed effettuò 26 Campagne di Istruzione. Alla fine del 1927, rientrata dalla Campagna fu posta in disarmo e destinata a Venezia come nave asilo per l'educazione degli orfani dei marinai.

L'ultimo comandante fu il Capitano di Fregata Augusto Radicati di Marmorito, che divenne poi il primo comandante dell'attuale Amerigo Vespucci.

Il primo Vespucci

foto conservata al Museo Navale di Venezia.

Se il vento rinforza, naturalmente non è necessario aprire, o tenere aperte, tutte le vele. In genere sono sufficienti i fiocchi, gli stralli, la randa e qualche vela quadra più piccola (ad esempio velaccio e controvelaccio). Il trevo di maestra (la vela più grande) è il primo ad essere serrato perché diventa difficile gestirlo (vedi la Campagna Addestrativa del 1965!).

La disposizione degli uomini sui pennoni non è casuale. I più alti vengono assegnati ai pennoni più bassi e viceversa.

Questo perché gli allievi, per eseguire le manovre, devono stare con i piedi appoggiati a cavi di acciaio (marciapiedi) agganciati ai pennoni stessi. Sui pennoni più larghi, cioè quelli più in basso, il marciapiede è più lungo, e questo permette agli uomini più alti di stare nella posizione più sicura: in piedi, con le gambe leggermente divaricate e il ventre a contatto con il pennone. Velaccio, controvelaccio e velaccino invece non consentono di avere marciapiedi sufficientemente lunghi, quindi con un'ansa abbondante, e di conseguenza le persone più alte rischierebbero di avere il pennone all'altezza delle cosce e di trovarsi perciò in equilibrio precario.

Tutte le manovre si svolgono con delle regole ben precise. Gli allievi si dispongono in sezione sul ponte e il nostromo li assegna alle diverse cime, collegate ai pennoni tramite bozzelli (carrucole). Poi, all'ordine dei sottufficiali, devono alare (tirare) le cime con forza, finché il sottufficiale non "passa la bozza" e quindi blocca provvisoriamente la cima. A questo punto gli allievi salgono sulle murate, sopra i bastingaggi, e all'ordine del nostromo, salgono a riva (si arrampicano sulle sartie) e raggiungono il proprio posto di manovra sul pennone. Quando tutti sono in posizione, il nostromo dà il via alla procedura di chiusura della vela: l'allievo si deve sporgere in avanti, con la pancia appoggiata sul pennone. Deve poi tirar su la vela a forza di braccia e quando tutta la vela è ammassata, la deve fissare con appositi legacci chiamati matafioni. Poi gli uomini scendono dai pennoni.

Quando le vele devono essere orientate diversamente, perché si cambia rotta in vela o cambia la direzione del vento, è necessario procedere ad ulteriori manovre. In questo caso si cazzano, o si allascano, le scotte, o si orientano meglio i pennoni lavorando sulle cime di sottovento o sopravvento. Se si naviga con vento sostenuto generalmente il Comandante "puggia", cioè fa cambiare la rotta, per prendere meno vento alle vele ed agevolare la fatica.

Il Vespucci in partenza da Livorno

il 9 luglio 2006.

(Foto gentilmente fornita da Paola

- una mamma)

La nave Vespucci è fornita di cinque argani ed un bigo di carico. Due argani elettrici, si trovano a prora, sotto il castello, e servono per le manovre delle ancore di fondo. Questi sono gli unici a non essere manovrati a mano. Gli altri tre sono in coperta: uno è al centro, sul castello, e due, argani di tonneggio, sono invece a poppa; vengono usati manualmente sia per le operazioni di tonneggio, sia per manovrare le vele. Per queste manovre vengono impiegate circa dodici persone.

Il picco di carico, detto bigo, è ancorato allo spingone ed è asservito da due verricelli elettrici.

L'acqua potabile necessaria giornalmente a bordo è di circa 70 tonnellate. Per questo scopo un evaporatore-distillatore produce ogni 24 ore 50 tonnellate di acqua. Quella rimanente viene presa dai serbatoi della nave, che hanno una capacità di circa 400 tonnellate.

Per il rispetto dell'ambiente marino, sono previsti dei particolari impianti di depurazione per il trattamento delle acque di scarico prodotte (nere e grigie).

Con un equipaggio ben affiatato la nave "mette in vela" in venti minuti.

E questo è veramente incredibile, perché ricordo che ci sono ben 24 vele da spiegare al vento ed almeno il doppio delle manovre da effettuare. Per avere un'idea più completa, è giusto anche sapere che solo per bordare le 4 vele di strallo (che sono tra le più piccole), tra drizze e scotte sopra e sottovento, occorrono 25 marinai, più altri 4 che si issano sulle griselle d'albero per liberarli delle cime che li tengono serrati per non farli sfioccare. La stessa operazione poi va svolta quando gli stralli si serrano ed i nocchieri vanno a riva per imbrogliare la tela in modo che non si apra con il vento.

Se gli allievi non afferrano al volo il significato di ogni parola del complesso linguaggio marinaresco, usato su questo veliero, e spesso si tratta di termini non più in vigore sulle moderne navi, si rischia di ricoprire la coperta con un groviglio di cime inestricabile.

E' anche una scuola di coraggio: ce ne vuole per salire sui pennoni a spiegare le vele o a serrarle quando è in arrivo una tempesta.

Lavori a bordo della Nave Scuola Vespucci

(foto: dal sito web Marina Militare)

Sono stati necessari 2.400 chiodi nella prima parte dell'albero. A questo troncone poi è stata aggiunta la seconda parte che è in metallo (albero di parrocchetto) ed infine la parte in legno (albero di velaccino).

L'intero lavoro, che avrebbe richiesto normalmente circa 18 mesi, si è riusciti ad eseguirlo in 8 mesi, e questo grazie ad una attenta analisi preventiva, anche se era sempre presente il ... timore di imprevisti. In questa occasione sono stati fatti anche altri lavori, sia di aggiornamento tecnologico, sia allo scafo; sono stati rimossi e sostituiti 32 corsi di lamiere e un totale di 11.000 chiodi. Si è trattato di operazioni di carpenteria, di arte antica, a dimostrazione che la Marina, tramite il Vespucci, conserva arti e mestieri quasi scomparsi.

E così il 1° febbraio il nuovo albero di trinchetto (alto circa 34 m) è stato imbarcato con una gru, per poi essere calato all'interno fino al punto più basso: sei ponti più sotto!

E finalmente il 27 marzo il veliero ha potuto tornare nel suo ambiente ideale, rituffandosi nelle acque di La Spezia.

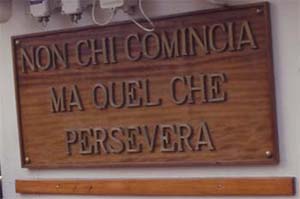

Ulteriori notizie, particolarità, tradizioni e storia, riguardo alla nave scuola Amerigo Vespucci

il suo motto

So che non vi siete annoiati nel leggere le precedenti pagine dedicate alla nave scuola Amerigo Vespucci. Questa nave è talmente particolare, oltre che esteticamente bella, che non può far altro che affascinare! E allora eccomi qui, con una nuova pagina!

Questa volta ho raccolto vari frammenti di notizie, che ho letto in più articoli o brevi racconti, e che vi aiuteranno a completare quel bellissimo puzzle di questa Signora dei Mari.

Vespucci in navigazione

(foto: dal sito web Marina Militare Italiana)

.

Nel febbraio 2006 questo veliero si trovava ancora alle prese con dei grandi lavori di manutenzione.

Quest'anno infatti, con i suoi 75 anni, si è presentata anche la necessità di sostituirgli l'albero di trinchetto. E' quello che si trova a prora, cioè davanti, ed è quello sottoposto ad un maggiore sforzo.

La nota particolare è che si è voluto farlo esattamente come quello che è stato tolto e, per far questo, si sono dovute utilizzare le stesse tecniche costruttive di 75 anni fa. Curiosamente quindi, a fianco degli specialisti del settore navalmeccanico ed elettronico, si sono trovate a lavorare anche le antiche maestranze.

Una di queste antiche tecniche costruttive artigianali è l'assemblaggio delle lamiere con i chiodi a caldo. Essendo però un metodo non più in uso, si sono dovuti rintracciare quattro anziani artigiani dell'Arsenale, che praticavano l'antica arte di chiodatori, e che si sono adoperati per rimettere a nuovo la nostra Signora del Mare.

Le varie parti che compongono l'albero infatti non sono state saldate, come sarebbe stato più facile, e veloce, fare. E' stato necessario pertanto unire tutta una serie di semigusci usando chiodi e contro-pezzature interne. La chiodatura è ritenuta uno dei metodi migliori per assemblare le parti.

L'albero della nave Vespucci è un grosso cilindro, cavo all'interno, nel quale, in questa occasione, un operaio si è dovuto infilare, giungendo fin dove gli è stato possibile, per poter contrastare il lavoro di ribattitura dei chiodi che veniva fatto all'esterno. Per la parte più stretta dell'albero, dove il piccolo operaio non poteva arrivare, si sono usati dei martinetti idraulici governati dall'esterno con "manovre da prestigiatore".

Oltre a rispettare la tradizione costruttiva artigiana, lavorazioni tradizionali presenti ormai solo nell'Arsenale di La Spezia, anche proprio sul veliero stesso si conservano molte "vecchie" usanze e memorie, oltre a vari "ricordi" inerenti i suoi numerosi viaggi.

La prima fra tutte le usanze è sicuramente quella dell'utilizzo delle lanterne per gli onori alla banda, di cui ho già parlato nella pagina "vele e alberi ed approfondimenti".

A bordo è inoltre custodita la bandiera di combattimento originale, quella con lo stemma reale, che fu consegnata nel 1931. Questa nave infatti è nata ai tempi, e per volere, della Regia Marina.

Nell'antingresso della sala consiglio è presente il supporto della fiaccola delle Olimpiadi di Roma, che questa nave ha avuto l'incarico di portare dalla Grecia a Napoli nel 1960.

Nella stessa Sala Consiglio sono esposti due quadri ad olio, rappresentanti lo sbarco di Colombo a San Salvador e il suo rientro in Spagna, che si trovavano sulla "gemella" Cristoforo Colombo.

Al termine di ogni Campagna Addestrativa gli allievi hanno tre compiti importanti ed impegnativi.

Innanzitutto devono dare un nome al loro Corso. Questo viene scelto con un referendum nel quale vengono votate le varie proposte fatte dagli stessi allievi.

Poi devono realizzare la bandiera. Questa deve richiamare il nome del Corso e deve avere come base il colore che li identifica.

Infine devono creare il Grido. Si tratta generalmente di una serie di parole il più incomprensibili possibile, o addirittura inventate, che però finiscano con la parola che è il nome del loro Corso: una specie di "grido di combattimento".

Sulla nave è presente un dentista, una attrezzata sala operatoria ed un'efficiente infermeria pronta a qualsiasi esigenza ... sperando che non ce ne sia mai bisogno!

Importanti lavori, per adattarla alle nuove esigenze, con interventi di ammodernamento delle apparecchiature sia operative che logistiche, sono stati fatti nel 1951, 1958, 1964, 1973, 1984, 2001 e 2006.

Ogni tanto qualcuno sostiene che la Nave Scuola Amerigo Vespucci sia nata nell'Arsenale di Venezia, anziché a Castellammare di Stabia (Na). Se anche tu hai questo dubbio vai a leggere l'articolo pubblicato nel sito di un amico. Il titolo è "La nave Amerigo Vespucci nasce a Venezia o a Castellammare di Stabia?"

Un articolo del febbraio 2003 riporta che le vele del Vespucci, pari ad totale di circa mq 3.000, sono in tela Olona (simile alla canapa) e pelle di vacchetta. Quest'ultima è utilizzata per rinforzare i punti di maggior usura. Vengono fatte nei cantieri dell'Arsenale di La Spezia alla vecchia maniera. Sono tagliate, cucite e rifinite a mano da una squadra di 7 persone, in maggioranza donne perché più precise con ago e filo.

Per riparare una vela di media grandezza (circa mq 100) ci vuole un mese.

Recentemente l'incarico di sostituire le vele del Vespucci è stato dato alla ditta Zaoli Sails. La stessa ha avuto bisogno di 6.624 metri di tessuto di canapa e lino da 22 once, fatto realizzare appositamente, unitamente a 516 metri di ralinga di cavo d'acciaio da 16 mm di diametro e da 1.504 metri di ralinga di cavo di canapa da 36 mm di diametro. Per rifinire le raligature sono stati necessari 236 chili di pelle di vacchetta e 79.200 metri di filo cerato per le cuciture realizzare manualmente. In totale le vele sono unite da 15.880 metri di cuciture, tutte rigorosamente fatte a mano, e pesano 5.036 chili.

Le cime usate per le manovre alle vele, e per le altre operazioni inerenti la navigazione, sono naturalmente in materiale vegetale. Vengono fatte con dei moderni macchinari, presso lo stabilimento Maricorderia, della Marina Militare, a Castellammare di Stabia, ma sono rigorosamente di canapa.

Sul Vespucci ci sono 32 km di "corde" in uso ed altri 32 km di scorta nelle stive. Queste cime vengono cambiate ogni anno, alla fine della Campagna Addestrativa, quando rientra alla base navale di La Spezia.

Una delle cose che si trova a bordo da ben 75 anni, ed è parte integrante della storia della nave, è un vecchio pianoforte verticale in noce, appoggiato alla parete del cassero.

Il nostromo di guardia ha il compito di battere le mezze ore suonando la campana di bordo, da uno a otto colpi, nell'arco delle quattro ore di guardia della stessa squadra.

Inoltre durante la notte, sempre al suono della campana, le quattro vedette disposte a prora, a dritta, a poppa e a sinistra (una volta erano cinque, l'altra era in coffa) si passano la voce, con una successione prestabilita, per indicare che sono allerta e che i fanali di navigazione sono regolarmente accesi con il segnale di buona guardia a dritta (o sinistra, o poppa, o prora), fanale verde acceso (o rosso, o di coronamento, o di via).

Una delle usanze del Vespucci è che alle due di notte, quando viene preparato il pane durante la navigazione, viene anche sfornata la pizza. Naturalmente questa spetta a tutti coloro che sono al momento in servizio: una tradizione per alleviare un po' il freddo e la fatica.

Ed a proposito di cucina, è interessante sapere che vengono serviti circa 600 pasti al giorno, più le colazioni, per il personale fisso ed altri 280 per gli allievi (durante la Campagna Addestrativa).

Ogni giorno vengono preparati due primi, due o tre secondi, di cui uno a base di pesce, contorni, frutta e spesso il dolce. Il tutto viene approntato da 20 cuochi, sottufficiali, sergenti e marinai semplici, quasi tutti diplomati alla scuola alberghiera, che si avvicendano ai fornelli per preparare colazioni, pranzi, cene e, quando è necessario, anche buffet di rappresentanza. Una particolarità: durante queste speciali occasioni vengono serviti prodotti rigorosamente di tradizione italiana; così, anche in questo modo, il Vespucci svolge la sua completa funzione di rappresentanza all'estero.

I generi alimentari, che servono per circa 3-5 mesi di navigazione, che non hanno problemi di conservazione vengono stivati ed imbarcati nella sede di La Spezia, mentre quelli deteriorabili vengono acquistati ed imbarcati nei porti di tutto il mondo dove la nave effettua le soste.

Le differenze di costruzione tra il Colombo e il Vespucci sembrano risalire ad un avvenimento. Il Cristoforo Colombo fu varato nel 1928, l'anno in cui avvenne un drammatico naufragio: la nave scuola danese Kobenhavn, un gigantesco veliero a cinque alberi, affondò con il suo equipaggio (60 uomini). In seguito a tale tragedia si cercò di migliorare le condizioni di sicurezza di queste navi. Sembra che anche il Tenente Colonnello Rotundi ne abbia tenuto conto nel suo successivo progetto, quello appunto della nave scuola Amerigo Vespucci.

Nel maggio del 2005, durante i preparativi per la successiva Campagna Addestrativa, a bordo del Vespucci furono caricate anche delle piante in vaso, e furono sistemate sul giardinetto ... come da tradizione.

E' una particolarità che risale ai tempi dei primi navigatori, quando dalle loro spedizioni riportavano le piante commestibili, o gli esemplari botanici, che venivano posizionate sul balconcino posto a poppa della nave, perché quello è il punto più riparato. Proprio in un quadro, rappresentante la scena in cui il Comandante del Bounty, William Bligh, è costretto ad abbandonare la nave e salire sulla lancia, sono visibili a poppa le piante raccolte a scopo scientifico.

A volte in navigazione si usa anche dire "andare al giardinetto" per indicare che si naviga con il vento quasi di poppa. In questo caso la forza del vento diminuisce in funzione della velocità della nave. Se invece si va di bolina, il giardinetto è comunque il posto ideale, perché è la parte più riparata da onde e spruzzi.

Per la cronaca, le piante caricate sul Vespucci erano due bossi (per ricordare i giardini all'italiana), due piante di limone (per ricordare la vittoria sullo scorbuto) e un vaso di rosmarino (per ... l'arrosto dell'equipaggio); le piante sono rientrate comunque sane e salve in Italia!

Il luogo più prestigioso ed esclusivo del Vespucci è sicuramente la Sala Consiglio. Viene utilizzata solamente dal Comandante e vengono di norma ricevute gli Alti Rappresentanti invitati direttamente dallo Stato Maggiore della Marina o dal Comandante stesso.

All'interno c'è un grande tavolo rettangolare, che puoi vedere in parte nella foto che ho avuto l'onore di fare con il Comandante C.V. Liorsi e che trovi nella pagina "a bordo".

Gli ospiti prendono posto attorno a questo tavolo in un determinato modo: di fronte al Comandante si siederà l'ospite più importante, i commensali in ordine gerarchico si siedono alla sua destra ed alla destra dell'ospite, e poi di seguito alla sua sinistra. I posti a disposizione sono al massimo per 10 persone.

Le posate che vengono usate sono d'argento e sono disposte come da tradizione dell'ottocento, con il coltello e cucchiaio a destra, due forchette a sinistra ed in alto il coltello e la forchetta per la frutta o il dessert.

I vini provengono dalla cantina privata del Comandante e vengono indicati anche nel menù, che viene predisposto e stampato specificatamente per il ricevimento. I pasti sono serviti dai marinai addetti alla Sala Consiglio, chiamati "maestrini", che indossano i guanti bianchi.